初めて竹中直人と会ったのは、竹中直人の会の旗揚げ公演『隣りの男』の稽古初日、弦巻にあった劇団東京乾電池の地下の稽古場であった。作・演出の岩松了とも、この時が初対面だった。1990年春のことである。

■ 旗揚げ

竹中直人の会は、爾来8回の公演を重ねている。全公演共岩松了が新作を自身の手で演出している。毎回の多彩な客演陣が話題を呼ぶが、この両人以外の出演者は、原則として再度の出演はない。唯一の例外が神戸浩である。神戸は、第1回と第2回に出演し、第3回までの開演アナウンスも務めている。開演アナに趣向を凝らすのも、会の恒例である。

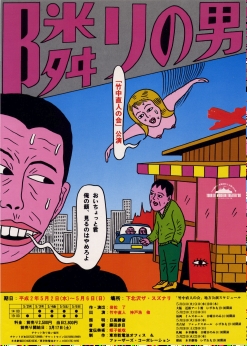

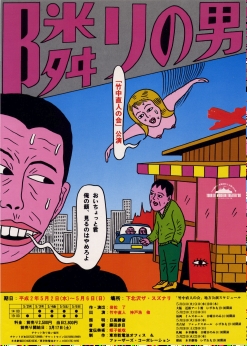

宣伝美術=蛭子能収

|

|

【竹中直人の会 公演年次】

| |

題名 |

客演 |

年月 |

第1回 |

|

神戸 浩/三股亜由美 ほか |

1990・5 |

第2回 |

鉢植えを持つ男 |

芹 明香/田中要次 ほか |

1991・5 |

第3回 |

|

荻野目慶子/田口トモロオ ほか |

1992・9 |

第4回 |

こわれゆく男 |

大杉 蓮/高岡早紀 ほか |

1993・12 |

第5回 |

|

桃井かおり/椎名桔平 ほか |

1994・12 |

第6回 |

テレビ・デイズ |

原田美枝子/塚本晋也 ほか |

1996・12 |

第7回 |

|

樋口可南子/串田和美 ほか |

1998・12 |

第8回 |

|

岸田今日子/小泉今日子 ほか |

2000・12 |

第9回 |

月光のつゝしみ |

桃井かおり/北村一輝 ほか |

2002・12 |

会場はザ・スズナリまたは本多劇場 |

神戸は、会の発足に絡んでおり、私は密かに“たけなかんべの会”と呼んでいた。本来なら、レギュラーとなってもおかしくない立場であったが、「助けて! 」という謎の言葉を残して、会を去った。神戸は私と同じく名古屋出身で、北村想の主宰するプロジェクト・ナビに所属していた。名古屋電気工業高校時代は、落語研究会に在籍し、高座名を往生亭こい太といった。

私を竹中さんや岩松さんに推薦してくれたのも、神戸であった。私はプロジェクト・ナビの音響を担当しており、彼とは懇意だった。稽古中の1ヶ月は、うちに居候していた。神戸の逸話には、数に限りがない。往生したのは、こちらである。

|

|

第5回までは、年1回のペースで上演してきたが、第6回以降は、隔年となった。東京で初演し、数ヶ所の旅公演をするのが、通例である。第3回を除いて照明=日高勝彦、第3回からは美術=日比野充希子、第6回からは舞台監督=青木義博で、スタッフはほぼ一定している。因に日比野さんは竹中さんの美大の後輩である。客足は上向いているが、本多劇場から離れようとはしない。これは、プロデューサーの竹中直人の見識である。

『市ヶ尾の坂』 荻野目慶子・竹中直人・温水洋一・田口トモロヲ |

|

■ 岩松作品

およそ岩松了の作品の小道具は、煙草だったり絵葉書だったり小物が多い。小さいから小道具だろうって。そういう意味ではない。演出も細部に行き渡る。例えば、机に置く茶碗の僅かな位置にも、こだわりがある。俳優の細かな表情も、大きな劇場では、伝わり難い。氏の芝居を〈静かな演劇〉と評する向きがあるが、かつて氏はこの事について、「俺の芝居に出てくる人物に、静かな奴は一人も居ない」と、静かでなく語っていた。

|

初めて岩松了の芝居を観たのは、東京乾電池公演『恋愛御法度』(本多劇場1987)

であった。「町内劇シリーズ」と銘打たれ、副題に「無駄と正直の劇的発作をめぐって」とある。衝撃的な舞台だった。柄本明/ベンガル/綾田俊樹など達者な俳優達の無言の"間"

が際立っていた。この"間" に堪え切れずに観客は笑ってしまうのだが、実態は、笑わされたと言うべきだろう。舞台からは、愛想のない表情をした俳優達が、冷ややかな目付きで客席を見ていた。そう、蛭子能収の画く漫画の登場人物のように。

俳優は、ぼそぼそと小声で喋る。装置はシンプル、暗転無しで、照明は色を使わず、唐突に光量が増して芝居は終わる。音響も近所の歌声と僅かの効果音のみ。粉飾過剰で現実と拮抗する力を失った作品の多かった当時の演劇状況への、強烈なアンチテーゼであった。俳優と観客以外の<不要なもの>は、大胆に排除されていた。音響家にとっても、大きな問題を投げ掛けられて、こいつは手強いぞと感じたものだ。

|

当時竹中直人も、東京乾電池の公演をよく観ていたそうだ。このことが、会結成の要因となる。第1回の制作は、東京乾電池オフィスが担当。蛭子能収がちらしの画を描いていた。俳優と作・演出家のユニットというと、佐野史郎・竹内銃一郎のJIS企画を思いつくが、十年間持続しているところは、多くはあるまい。

|

岩松了の稽古は密度が濃い。稽古を見て、初めて前述の<間>が如何に用意周到に準備されたものであるかを、知る事となった。竹中直人は無類の稽古熱心で、現場に長く居たいという風情である。今更私がその演技についてとやかく言う筋合いではないが、その発語の豊かさには驚嘆する。顔面模写でその名を上げたように、顔の表情が変幻自在なのは勿論、聴き逃せないのがその声である。音吐朗々・縦横無尽、とにかく音域が広い。低くてドスの利いた声から甲高い裏声まで、実に巧みに使い分ける。『月光のつつしみ』では、声の幅が広過ぎて、生声と録音の声が上手く繋がらずに、苦労した覚えがある。声優としての才能も一級品であるのは間違いない。

岩松了は、当初暗転に違和感を覚え、音響については、音源の定かでない音楽が鳴る事に抵抗感があった。この為、舞台にはよくステレオやテープレコーダやラジカセが登場した。音楽のほしい場面になると、劇中で俳優が掛けるのである。最近はそうでもないようだ。音響の立場からは、望ましい傾向である。

|

『隠れる女』 竹中直人・岸田今日子 『隠れる女』 竹中直人・岸田今日子 |

■ 変転

“十年一昔”という言葉があるくらいだ。旗揚げから十年超の歳月は決して短くない。この間に、竹中直人は青年座を離れ、岩松了は東京乾電池を離れた。両人とも映画監督デビューし、活躍の場を広げた。世紀が替わった。オープンリールテープは凋落し、CD・MDの時代になった。開演アナに携帯電話の注意が入るようになった。

環境・状況は変わっても、人はなかなか上手に変わるのは難しい。上手に変わることができれば、人生そつなしと言っても、過言ではない。成人の体内では、毎日数千億個の細胞が生まれ変わるという。変容を余儀なくされるのが人生の常だ。かつて北村想は、「新しく同じである」と言った。竹内銃一郎は、「変わらないもの/それは変わろうとする意志だ」(チャールズ・オルソン) という詩の一節を好んで引用した。きっと天野天街ならば、カワル/ワカル/カハル/ハカルと言葉遊びの循環に、万物の流転を儚むであろう。

|

竹中直人と岩松了の両人が<持続と変容>についてどう思っているか、定かではないが、竹中直人の書いた本の題名に、『朱に交わればしゅらしゅしゅしゅ』(扶桑社 1994

) というのがある。岩松了の戯曲では、時事的なものは注意深く排除されている。この辺りに長続きの秘訣があるのかも知れない。会は10年前には予見不能だった変貌を遂げた。竹中・岩松のご両人はこれからも上手く変わって行くことであろう。

■ 第十回公演記念

このペースだと、2004年に第10回公演を迎える事になる。その折には、劇中で使った音楽や効果音をコラージュして、記念のCDを作ろうと思っている。関係者に配る非売品だ。勿論あの懐かしの神戸浩の開演アナも入れて。

キネマ旬報社 フィルムメーカーズ/2001

忌野清志郎=責任編集 |

※ 竹中直人の会は、第9回公演をもって活動を休止した。